Ein spanischer Auszug dieses Artikels wurde am 24.März 2018 von El Periódico veröffentlicht.

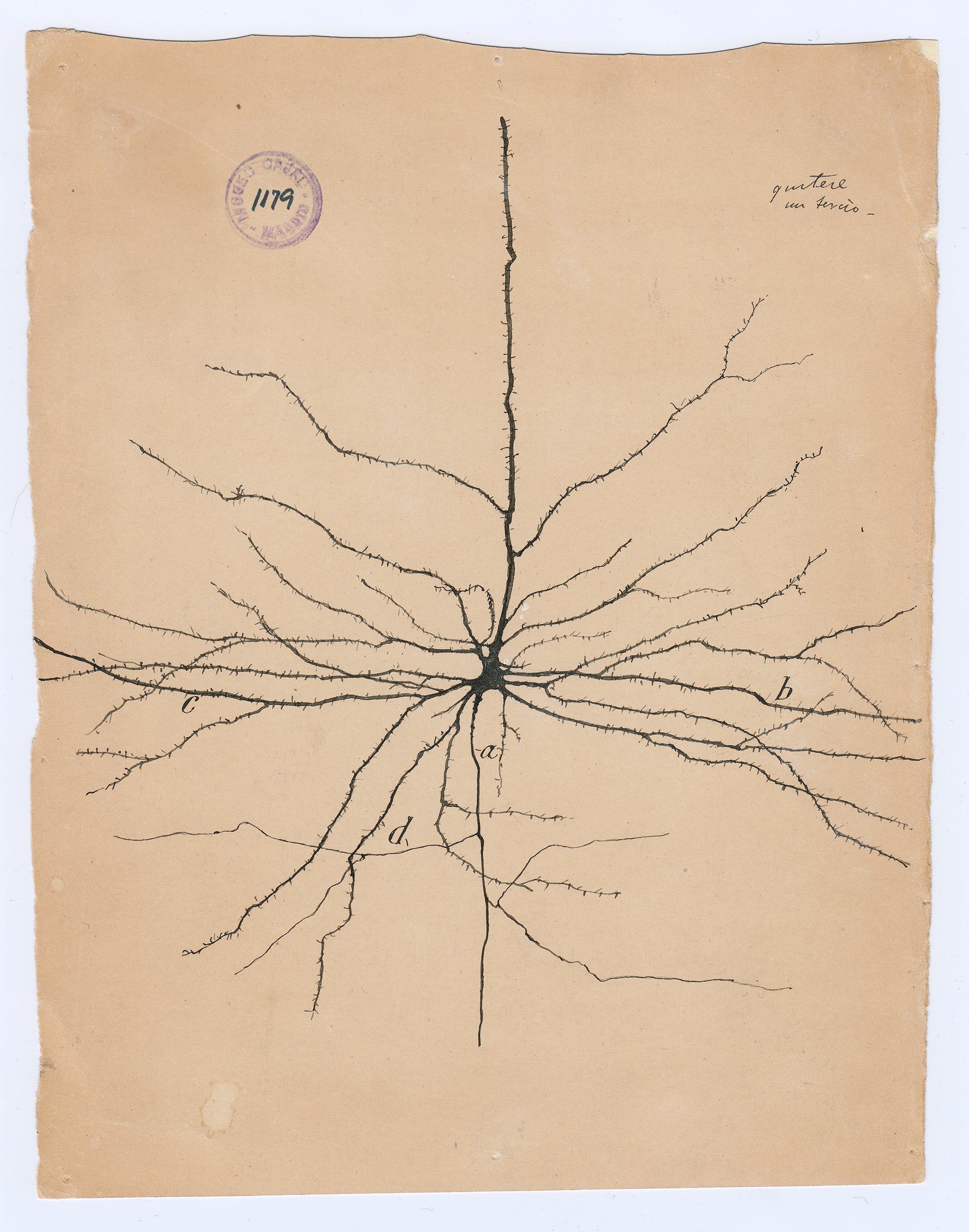

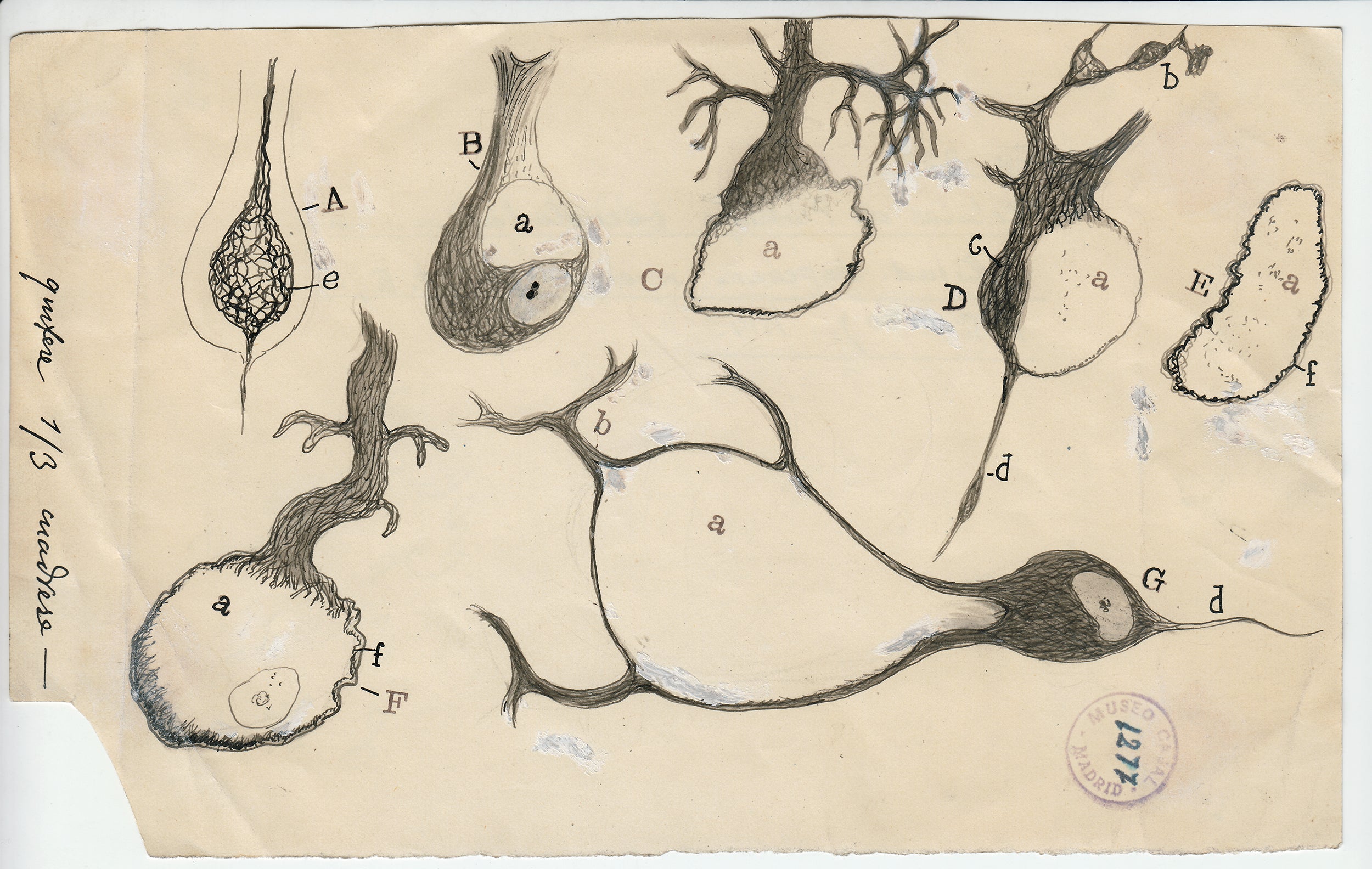

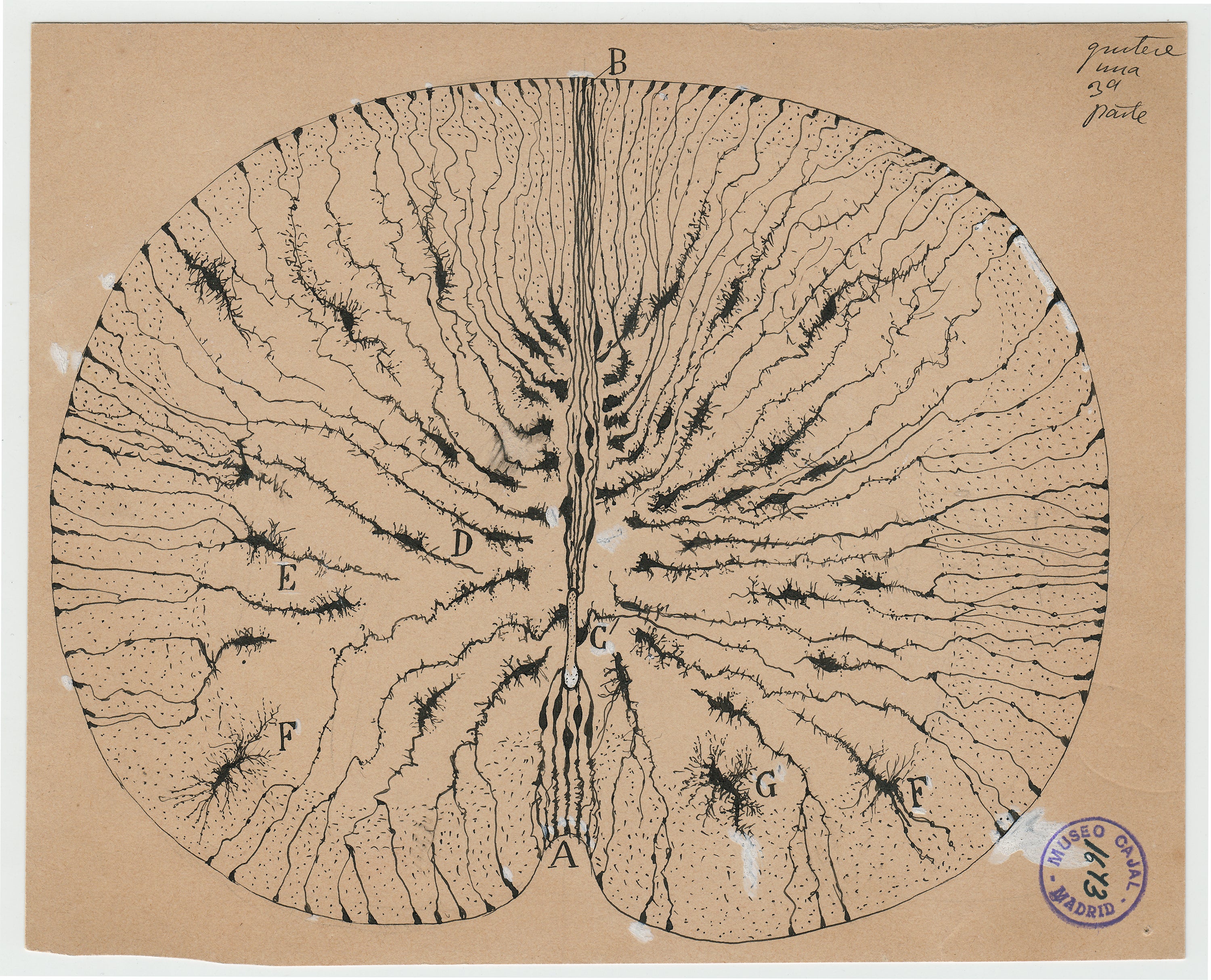

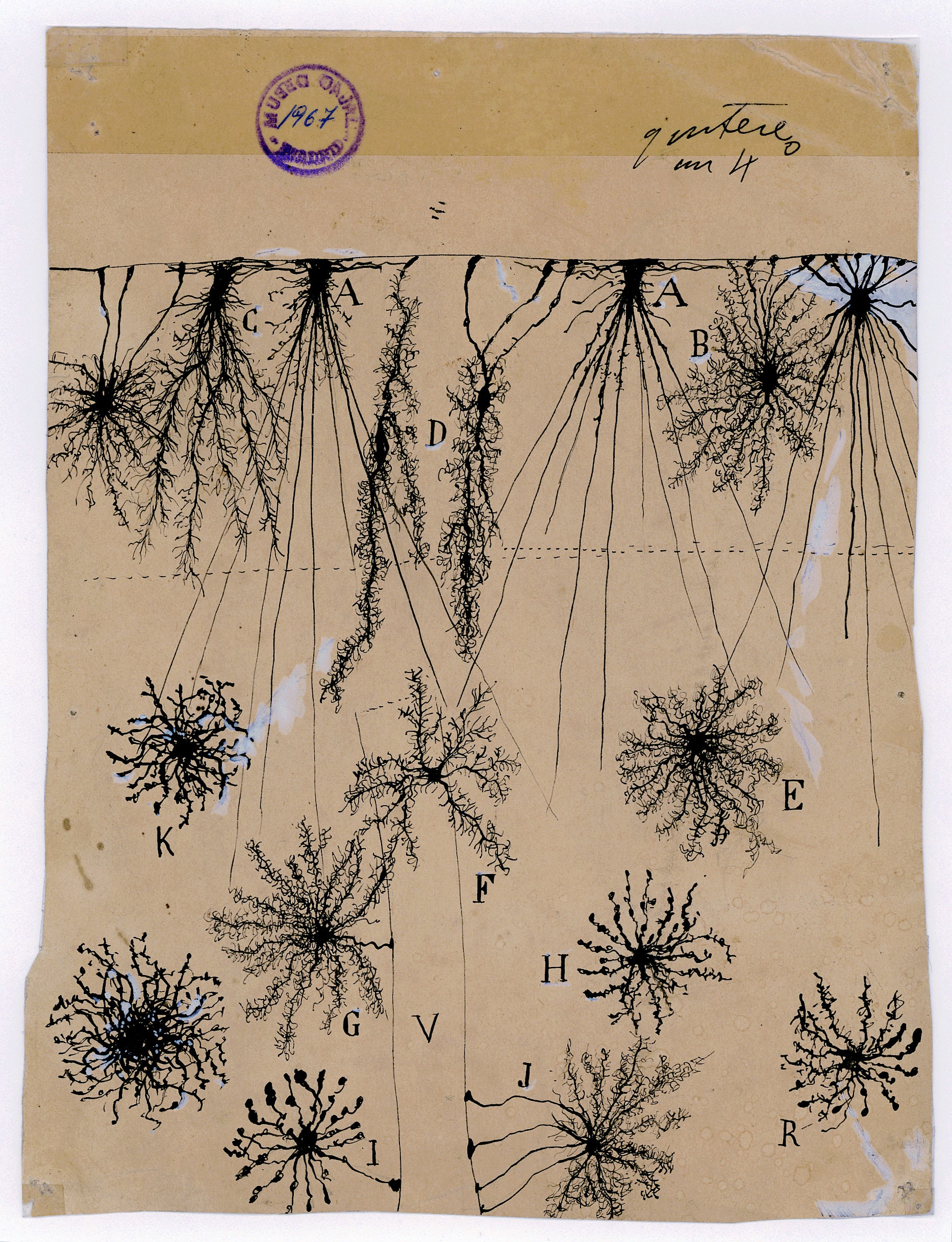

An den Wänden der Grey Art Gallery der New York University entfaltet sich eine abstrakte Menagerie einst eigenartiger, surrealistisch anmutender Lebensformen. Anmutige Anemonen, in Algen verstrickt, wiegen sich auf dem Meeresboden in einer der Zeichnungen. In einem anderen verschlingen sich mäandernde Spinnen mit den fraktalen Zweigen märchenhafter Bäume.

Die Bleistift- und Tuschedarstellungen sind keine phantastischen Traumlandschaften, sondern die Geisteskinder von Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), dem Vater der Neurowissenschaften und einst aufstrebenden Künstler. Bewaffnet mit einem rudimentären Mikroskop nach heutigen Maßstäben und Zeichengeräten, die normalerweise eher in einem Kunstatelier als in einem Biologielabor zu finden sind, machte sich Cajal daran, die neuronalen Strukturen des Gehirns zu entwirren und zu katalogisieren. Seine Bemühungen wurden 1906 mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin belohnt, den er mit dem italienischen Arzt und Pathologen Camillo Golgi „in Anerkennung ihrer Arbeit über die Struktur des Nervensystems“ teilte.“

Die schöne Gehirnausstellung – entwickelt von Frederick R. Weisman Art Museum, University of Minnesota, zusammen mit dem Cajal Institute in Madrid, Spanien — zeigt etwa 80 der neuroanatomischen Zeichnungen, die Cajal zwischen 1890 und 1934 schuf, von den mehr als 2.900, die er während seiner 5-Dekaden-Karriere produzierte. Die Zeichnungen sind keine exakten Reproduktionen der Ansicht unter dem Mikroskop. In der Tat verwendete Cajal sehr selten das als Camera Lucida bekannte Gerät, das Mikroskopbilder zum Nachzeichnen auf Papier projiziert. Stattdessen zeichnete er freihändig und kombinierte oft in einer einzigen Zeichnung seine Beobachtungen aus mehreren Betrachtungen verschiedener Gehirnabschnitte, um durch seine Skizzen De-facto-Hypothesen über die Konnektivität des Gehirns zu formulieren.

Das verbindende Prinzip von Cajals Arbeit würde als „Neuronendoktrin“ bekannt werden, die übergeordnete Vorstellung, dass das Gehirn kein nahtloses Verdrahtungsnetz ist, sondern aus unterschiedlichen und anatomisch getrennten Verarbeitungseinheiten oder Neuronen besteht. Die Idee war zu dieser Zeit umstritten: Golgi, Erfinder der Silberfärbetechnik, die Cajal in einem Großteil seiner Arbeit verwendete, widmete einen bedeutenden Teil seiner Nobelpreisrede der Argumentation gegen die Neuronentheorie. Am Ende wurde Cajals Neuronenlehre zu einer Hauptgrundlage der zeitgenössischen Neurowissenschaften.

Nur um den Wünschen seines Vaters zu entsprechen, kehrte Cajal der Kunst den Rücken, um sich in der Stadt Zaragoza, nicht weit von seinem Geburtsort im Nordosten Spaniens, Petilla de Aragón, für ein Medizinstudium einzuschreiben. Nach seinem Abschluss faszinierte Cajal die Histologie, das Studium von Geweben. Dieses Interesse ermöglichte es ihm, seine frühe künstlerische Ausbildung — und vor allem sein künstlerisches Auge — auf die Hirnforschung anzuwenden. Wo Golgi nur einen undurchdringlichen Dschungel aus miteinander verbundenen Reben und Zweigen sah, konnte Cajal jede Erle, Espe und Pappel analysieren. Die Komplexität des Waldes machte ihn nicht blind für die einzelnen Bäume.

Nur wenige Forscher nach der Renaissance haben Kunst und Wissenschaft so schön integriert wie Cajal. Und doch ist Cajals Streben nach anderen Interessen und Aktivitäten als der Forschung unter Elite-Wissenschaftlern keine Ausnahme. In einem 2008 veröffentlichten Artikel wollten Robert Root-Bernstein und seine Kollegen von der Michigan State University das Kunsthandwerk dokumentieren, das von „wissenschaftlichen Genies“ betrieben wird.“ Dazu durchkämmten sie die Autobiografien, Biografien und Nachrufe von Nobelpreisträgern, Mitgliedern der US National Academy und Mitgliedern der Royal Society und verglichen ihre Ergebnisse mit Bekennerbefragungen der Öffentlichkeit und Sigma Xi-Mitgliedern. Ihre Ergebnisse waren verblüffend: Nobelpreisträger hatten eher kunsthandwerkliche Hobbys als Mitglieder der Royal Society und der National Academy, die selbst eher solche Zeitvertreibe hatten als Sigma Xi-Mitglieder und die US-Öffentlichkeit. Darüber hinaus bemerkten Wissenschaftler und ihre Biographen oft, dass solche nichtwissenschaftlichen Aktivitäten der Forschung halfen oder sie inspirierten.

Ich hatte die Gelegenheit, dieses Phänomen aus erster Hand zu erleben. Mein Postdoc-Berater an der Harvard Medical School, der Nobelpreisträger David Hubel, hatte viele Hobbys. Er spielte Flöte und Klavier und brachte sich einmal Japanisch bei, um einen eingeladenen Vortrag in Japan zu halten, der sein Publikum sehr beeindruckte. Er war auch ein fleißiger Weber: Ich bekam eine wunderschöne handgefertigte Decke als Hochzeitsgeschenk und einen Schal mit der Fibonacci-Serie als Weihnachtsgeschenk. Es kann sein, dass solche Aktivitäten die kreativen Säfte der Wissenschaftler fließen lassen. Root-Bernstein und seine Co-Autoren erkennen diese Möglichkeit an und befürworten, dass die MINT-Ausbildung den Unterricht in den Künsten nicht opfern sollte. Und es könnte auch bedeuten, dass ein kreativer Geist nicht eingedämmt werden kann, sondern endlose Möglichkeiten zur Stimulation bietet, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Labors.

Die Ausstellung Beautiful Brain wird bis zum 31. März 2018 in der Grey Art Gallery und vom 3. Mai bis 31. Dezember 2018 im MIT Museum in Cambridge, Massachusetts, gezeigt.